Santiago Maestro Cano

Introducción

Los descosidos no desaparecieron en los años 60, 70 y 80: se hicieron modernos, se pusieron minifalda, se dejaron barba o se compraron una Vespa. El cine siguió encontrándolos y vistiéndolos, esta vez con aires urbanos, psicodelia pop, trajes cruzados, caftanes, sudaderas universitarias o sombreros que se volaban con el viento… y con la trama. Las parejas dispares seguían chocando, pero ahora lo hacían en ascensores de oficinas, acampadas incómodas o salas de conciertos, y el vestuario, siempre atento, no perdía puntada. Voy a ver si yo tampoco la pierdo…

…………………….

Empiezo este periodo pasando Un domingo en Nueva York (Peter Tewksbury, 1963). En esta película la historia se teje entre las avenidas de Manhattan y los enredos sentimentales de una joven decidida a dejar de serlo. Jane Fonda interpreta a Eileen, una muchacha que se dirime entre la ingenuidad y la rebeldía. Su vestuario, diseñado por Orry-Kelly, desfila entre abrigos estructurados, faldas lápiz y sombreros que la ubican como una mujer urbana, pop y elegante de los sesenta. Frente a ella, Cliff Robertson viste como el hombre correcto: trajes grises, gabardina, corbata sobria. Parece el acompañante perfecto para un domingo en el parque… hasta que aparece Rod Taylor con su sonrisa de chico malo y su cazadora de cuero. El desajuste está servido, pero el corazón (como la vestimenta) elige sin pedir permiso.

El vestuario de ella expresa esa tensión entre tradición y deseo de independencia. Sus guantes blancos y sus zapatos de salón coexisten con gestos cada vez más decididos, como el de quitarse el sombrero con ímpetu o cambiar el paso ante un escaparate. Él, en cambio, se presenta como el hombre que no teme al caos, y eso se nota en su forma de llevar la ropa: como si fuera una prolongación de su actitud.

A medida que el enredo avanza, el contraste entre ambos se suaviza, pero sin perder su atractivo. Porque a veces, basta un paseo por Central Park para que un abrigo bien planchado se cruce con una cazadora rebelde… y hagan juego.

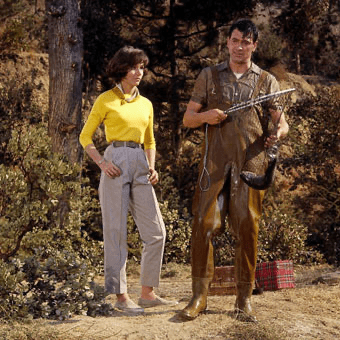

En Su juego favorito (Howard Hawks, 1964), Rock Hudson, a quien dejé jugando a dar palmas en el cierre de la primera parte, pasa de liante a liado, esta vez como un vendedor de material deportivo que presume de experiencia sin haber pescado nunca un pez. Paula Prentiss, vestida por Edith Head, interpreta a una periodista que decide desenmascararlo.

Ella viste con pantalones pitillo, jerséis ajustados y una coleta alta que la acercan a la juventud rebelde de la época. Él, en cambio, se aferra a camisas con cuello abotonado y chaquetas sport que quieren parecer relajadas pero esconden rigidez. En el campamento donde se desarrolla gran parte de la película sus diferencias se mojan, se embarran y terminan abrazándose. Literalmente.

El contraste se intensifica cuando ella cambia su atuendo por camisas anchas y sudaderas, intentando integrarse en un mundo que no es el suyo, mientras él, atrapado por sus propias mentiras, acaba desaliñado y vulnerable. Hawks, en esta recreación de su magistral La fiera de mi niña, utiliza de nuevo el vestuario para acentuar la comedia física: los sombreros vuelan, los pantalones se rasgan y las camisas se empapan. Pero también le sirve para hablar de un juego de apariencias que se deshace en cuanto uno se moja. En sentido literal y emocional. Porque aunque él no sepa pescar y ella no venga a cazar maridos, entre chapuzón y chapuzón terminan enganchados: como buen roto para su descosido.

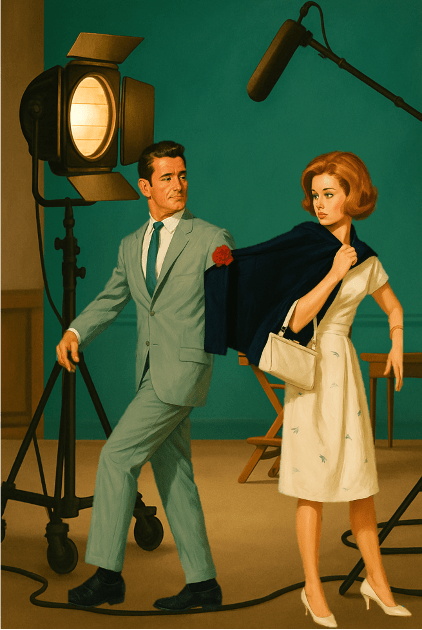

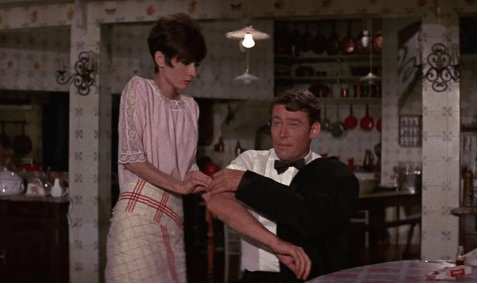

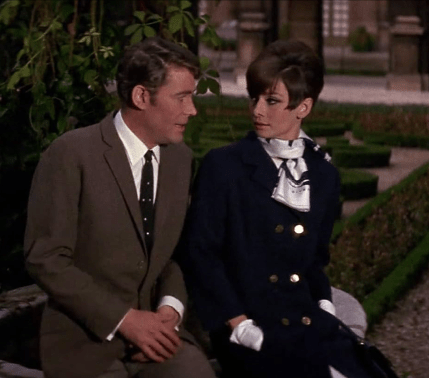

Pero si hay una película en la que el vestuario articula el choque entre el glamour sofisticado y el caradura encantador, esa es Cómo robar un millón (William Wyler, 1966). Audrey Hepburn, una vez más en manos de Givenchy, luce aquí una colección impecable de trajes de chaqueta, vestidos tubo y gafas enormes que la colocan en un pedestal de estilo. Peter O’Toole, con su esmoquin mal llevado y su flequillo caído, parece más un ladrón elegante que un caballero. Y sin embargo, encajan.

En la secuencia en que ambos quedan encerrados en un armario de seguridad, el vestuario se convierte en tercer personaje: ella, vestida de blanco nuclear; él, en negro informal. Una especie de yin y yang amoroso en versión alta costura.

La magia está en cómo Givenchy construye a una Audrey armada de elegancia, pero dispuesta a dejarse llevar por alguien que no pertenece a su mundo. La asimetría se vuelve seducción: ella representa el arte clásico, mientras él encarna la improvisación. Y en esa tensión entre el museo y la trampa, el vestuario es el hilo que cose la comedia. Porque cuando una heredera impecable se lanza a delinquir por amor lo hace con un ladrón que, aunque no vista de gala, le va como anillo al dedo. O como roto a su descosido.

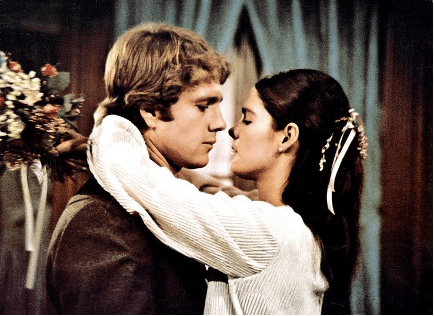

En Love Story (Arthur Hiller, 1970), en apariencia, él es un estudiante de Harvard; ella, hija de una panadero italiano. Pero es también una historia donde el vestuario, diseñado por Pearl Somner, construye un puente emocional. Ali MacGraw se presenta con boinas, abrigos de paño, bufandas largas y jerséis de cuello alto: una paleta otoñal que abriga la historia desde su principio hasta su fin. Ryan O’Neal, en cambio, bascula entre el blazer de un «niño bien» y la camiseta de algodón del amante derrotado. En la famosa escena de la nieve, cuando ambos se deslizan por la pista con gorros de lana y chaquetas cruzadas, el amor se viste de invierno.

A lo largo de la película, los dos personajes conservan una coherencia estética que los acompaña hasta el desenlace, reforzando la idea de una relación sin artificios ni disfraces.

No hay disfraces, pero sí capas de intimidad que se van tejiendo con la misma naturalidad con la que uno se ata una bufanda antes de salir al frío. El vestuario se convierte en memoria afectiva, en abrigo literal y simbólico frente a lo que vendrá. Porque incluso entre tragedias, boinas y bibliotecas, hay un roto que encuentra su descosido, aunque sea para quererse hasta el último minuto.

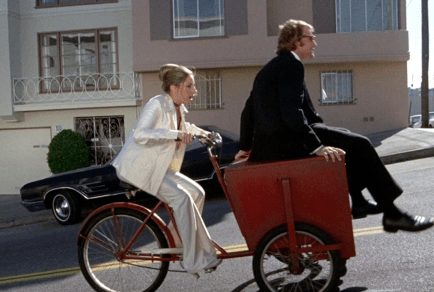

En ¿Qué me pasa, doctor? (Peter Bogdanovich, 1972), Barbra Streisand y Ryan O’Neal protagonizan una screwball comedy a la altura de las clásicas (subgénero de la comedia de Hollywood de los años 30 y 40, que se caracterizaba por su humor rápido, enredos amorosos y personajes extravagantes).

Con diseño de Polly Platt, el personaje de Streisand es un torbellino que parece salida de aquella época, una reencarnación de la Katharine Hepburn de La fiera de mi niña, pero con minifalda, boina y un abrigo rojo que brilla en cada persecución. Él, en cambio, es un musicólogo con gafas sin montura y trajes que parecen prestados (una copia, en tono muy bajo, de Cary Grant). La película es un carnaval de identidades cambiadas y maletas confundidas, y el vestuario juega con esa confusión: nadie es quien parece, pero todos terminan revelándose a través de la ropa.

El desorden estilístico se convierte en una declaración de libertad narrativa: Streisand cambia de atuendo casi como quien cambia de rol, y cada conjunto suyo es una declaración de carisma y caos. En contraste, la sobriedad del vestuario de O’Neal actúa como el andamiaje perfecto para el estallido de colores y excentricidad que lo rodea.

Al final, no importa cuántas veces cambien de ropa, porque lo que se mantiene constante son las miradas y las risas. Porque en una maleta puede caber de todo: desde un abrigo de plumas hasta el descosido que no sabías que necesitabas.

El año que viene a la misma hora (Robert Mulligan, 1978) propone una relación fuera de toda lógica: dos personas casadas que se encuentran una vez al año, durante décadas. Ellen Burstyn, vestida con diseños de Theadora Van Runkle, cambia de peinado, de vestido y hasta de ideología en cada encuentro. Alan Alda mantiene una línea más constante: trajes casuales, pantalones holgados y suéteres con coderas.

Cada año que pasa, el vestuario registra el transcurso del tiempo con una sensibilidad exacta. La pareja se desajusta y se reajusta como un reloj antiguo que, milagrosamente, sigue marcando la hora correcta una vez al año.

Los saltos temporales permiten un recorrido visual por la moda cotidiana de la América de posguerra a finales de los 70. Ella pasa del recogido de ama de casa, al pelo suelto de la liberación femenina o de los trajes de punto a los caftanes bohemios. Cada cambio es un gesto narrativo que el vestuario acompaña sin estridencias. Y él, aunque aparente inmutabilidad, también se ajusta poco a poco a una vida que nunca es la misma dos veces. Porque hay relaciones que no caben en un calendario, pero que igual encuentran su costura, aunque sea una vez al año.

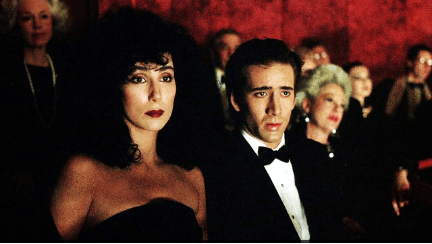

En Hechizo de luna (Norman Jewison, 1987), Cher y Nicolas Cage forman una de las parejas más improbables y, por eso mismo, más inolvidables del cine romántico. Theoni V. Aldredge viste a Cher con trajes sobrios, faldas midi y un peinado que evoluciona de la rutina al deslumbramiento. En la ópera, con un vestido negro palabra de honor, ella no solo se transforma: se reconoce. Cage, con camiseta de tirantes y mirada torva, es un panadero furioso que se derrite con una caricia. Ella llega al teatro como viuda resignada y sale de él como mujer enamorada. El vestuario marca esa transición con exactitud de sastre.

La magia de la película radica en mostrar que el cambio no viene de fuera, sino de dentro, y que la ropa no disfraza: revela. Cher pasa del abrigo gris a la estola de terciopelo con la misma naturalidad con la que recupera la fe en el amor. Y Cage, que nunca cambia de camiseta, termina pareciendo otro solo por la manera en que la mira.

El hechizo no está en la luna, sino en el corte de un escote bien puesto. Porque incluso en la panadería más ruidosa de Brooklyn, hay un descosido esperando a que alguien le cante desde un palco.

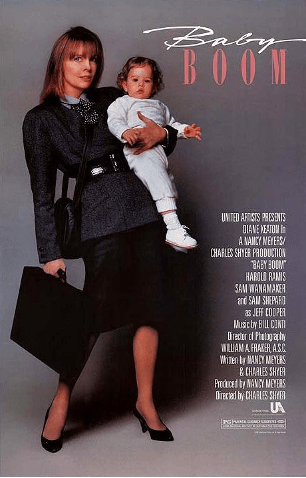

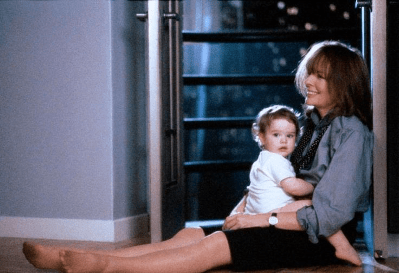

Por último, en Baby, tú vales mucho (Charles Shyer, 1987) Diane Keaton irrumpe enfundada en los trajes de ejecutiva que ideó Susan Becker: hombreras resueltas, faldas tubo, blusas de seda y gafas de pasta que podrían cortar un acuerdo por la mitad. Su personaje, J.C. Wiatt, dirige una empresa con puño de cachemir, pero un giro del destino (en forma de bebé heredado) la empuja al barro literal y metafórico del campo neoyorquino, donde sus trajes de Armani tropiezan con los charcos y el ritmo de vida se mide en biberones.

Los trajes de ciudad se arrugan y las camisas de seda se manchan de puré. Y entre granjeros y leñadores, aparece él: un veterinario de pueblo con jersey de lana y mirada serena, que no tiene MBA pero sí sentido común, buen café y tiempo para escuchar.

Lo que parecía una colisión frontal entre dos especies resulta ser una conversación, lenta pero segura, entre dos modos de estar en el mundo. El vestuario acompaña la transformación sin traicionar el estilo: Wiatt suaviza siluetas, gana en calidez, y mantiene, incluso en vaqueros, su estampa de mujer con plan. Porque a veces el roto lleva corbata y el descosido una camiseta de franela, pero cuando se entienden forman un equipo a prueba de pañales y multinacionales.

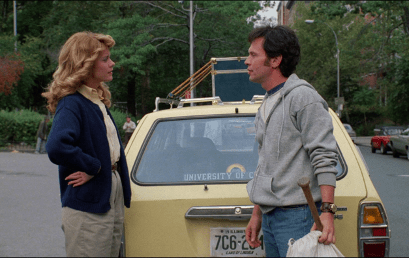

Cuando un roto encuentra a su descosido es algo que puede apreciarse en Cuando Harry encontró a Sally (Rob Reiner, 1989), película que da el último pespunte a mi recorrido por los ochenta. Gloria Gresham firma el vestuario de esta comedia romántica ya clásica y lo hace con ojo clínico para vestir a sus personajes como si el paso del tiempo se tejiera en cada costura.

Sally Albright (Meg Ryan) es precisa, ordenada, algo maniática, y su ropa lo dice antes que ella: blusas con lazo, jerséis perfectamente colocados sobre los hombros, faldas midi, mocasines brillantes. Conforme avanza la película y la década, el estilo de Sally se relaja: llega el pantalón amplio, el abrigo envolvente, la melena rizada a lo Annie Hall, pero con un toque más amable. Por su parte, Harry (Billy Crystal), que comienza como un joven sarcástico con aires de despreocupación, va asentándose en tejidos cálidos y capas otoñales, como si la madurez le entrara por los puños del jersey.

El vestuario insinúa el paso del tiempo. Las estaciones cambian, los personajes se hacen mayores, los diálogos se afilan o se dulcifican mientras la ropa va acompasando el ritmo de sus vidas. En la famosa escena del paseo por Central Park en pleno otoño, ella luce un abrigo color canela, él una chaqueta cruzada y bufanda de cuadros: parecen salidos de una postal neoyorquina de color sepia. Gresham no busca la extravagancia, sino la precisión: cada prenda es un pequeño subrayado emocional.

Lo que hace especial a esta película no es solo la inteligencia de su guion, sino cómo las diferencias entre sus protagonistas no se presentan como un obstáculo a vencer, sino como una cuerda floja que ambos aprenden a transitar. Él, desengañado del amor y ducho en ironía. Ella, optimista pero estructurada, tan romántica como pragmática. Sus batallas dialécticas son tan elegantes como sus abrigos, y tan intensas como el café que se toman en cada reencuentro.

Porque a veces basta una buena conversación, una bufanda bien puesta y una tarde en Nueva York para que el descosido descubra que, en realidad, llevaba todo el tiempo el hilo adecuado a su lado.

……………………………………

Y hasta aquí el paseo por estas tres décadas. He deambulado entre rizos sesenteros, bigotes setenteros y hombreras ochenteras por un cine que no deja de recordarnos que el amor no siempre se presenta con la talla exacta. A veces es desajustado o inesperado, pero si hay química (y un buen diseñador de vestuario), siempre hay manera de hacer que encaje. Porque en el cine, como en la vida, lo que parece un descosido puede ser, en realidad, el comienzo de una costura hecha a medida.

Replica a Paquitina Riera Cancelar la respuesta