Santiago Maestro Cano

Introducción

El diseño de vestuario, como la vida misma, funciona en ocasiones por medio de desequilibrios, de contrastes. De asimetrías que, lejos de desentonar, terminan encajando con una armonía inesperada. En el cine, como en la costura, hay combinaciones improbables que, sin embargo, funcionan.

La expresión “siempre hay un roto para un descosido” evoca imágenes de retales que se encuentran, de costuras accidentales, pero que funcionan. Y eso, precisamente, es lo que muchas parejas del cine nos han ofrecido a lo largo de la historia: un encuentro entre dos mundos distintos, incluso incompatibles, que se reconocen en su diferencia y que, pese a ella o gracias a ella, ensamblan. Él es cínico, ella soñadora. Ella sofisticada, él con los puños manchados de tinta. Él una máquina de reglas, ella un vendaval. A través del vestuario, el cine ha dado frecuentes muestras de cómo construir esos contrastes sin subrayarlos torpemente, dejando que fueran los tejidos, los colores y los cortes los que hablaran de lo que separa… y de lo que une.

Como en mi anterior artículo, en esta primer paseo entre rotos y descosidos recorreré los años 30, 40 y 50. Un periodo en donde hasta los zapatos más dispares caminan juntos al final del plano.

…………………….

Inicio este trayecto con una película que se construye, precisamente, como viaje. Frank Capra, en Sucedió una noche (1934) nos hace de conductor. Ella viene de la lujosa Park Avenue de Nueva York, él duerme con la ropa puesta allá donde cae. Ellie Andrews (Claudette Colbert) es una heredera caprichosa que ha huido de su padre para casarse con un hombre que no le conviene (ni a nosotros como espectadores). Peter Warne (Clark Gable) es un periodista sin empleo fijo, con más agilidad mental que escrúpulos. Lo suyo no empieza como historia de amor: es un pacto de supervivencia en la América de la Gran Depresión.

El vestuario, diseñado por Robert Kalloch, es clave desde que finalizan los títulos de crédito. En la primera secuencia Claudette Colbert aparece con un rico vestido largo blanco, elegante y sobrio, mientras discute acaloradamente con su padre en el yate familiar. Este vestido, lejos de ser un simple atuendo, representa la cápsula de privilegio que rodea al personaje. Es la última barrera entre Ellie y el mundo real, ese que la espera al otro lado del agua. La escena culmina con un gesto radical: Ellie se lanza por la borda, dejando atrás no sólo a su padre, sino también esa imagen de niña bien envuelta en lana blanca. El diseño del vestido (estructurado pero sin rigidez) transmite seguridad sin renunciar al refinamiento. Es un lujo no exuberante, típico del cine de los años 30, que viste a la protagonista con una contención que pronto se verá desbordada por la aventura. En retrospectiva, esta prenda funciona como la carta de presentación de una mujer a punto de abandonar todo lo que la definía: riqueza, obediencia y estética impoluta.

Peter, en cambio, aparece ya la primera vez que le vemos vistiendo con una americana arrugada, camisa sin planchar, corbata aflojada y una bufanda mal puesta, como quien ya ha vivido demasiadas cosas para fingir elegancia. Es el extremo opuesto, aunque acabe siendo el roto para el descosido de Ellie.

Hay dos secuencias destacadas en la película, tanto narrativamente como por la motivación de su vestuario. Incluso de su “no-vestuario”. Ambas tienen una carga sexual evidente y siempre en lucha el uno contra el otro. La primera tiene lugar en el motel donde deben dormir la primera noche. Él se quita la camisa y, para sorpresa de ella (y del espectador de la época) deja su torso desnudo al no llevar camiseta interior. “Este soy yo” parece decirle con socarronería. La siguiente batalla es en la famosa escena en que él trata de enseñarle cómo hacer autostop, pero es ella quien acaba dándole una lección de efectividad al subirse la falda y estirar su pierna con media sobre la carretera. “Y esta soy yo” parece responder ella ahora. Definitivamente demuestran ser un roto… para un descosido.

A medida que avanza la película, Ellie va perdiendo capas (de vestuario, de soberbia, de rigidez) y Peter va ganando terreno emocional. Debido a las características de la trama no se produce una gran transformación de vestimenta, pero sí una leve adaptación: ella ya no se presenta como una figura inalcanzable, y él deja de esconder la ternura bajo la ironía.

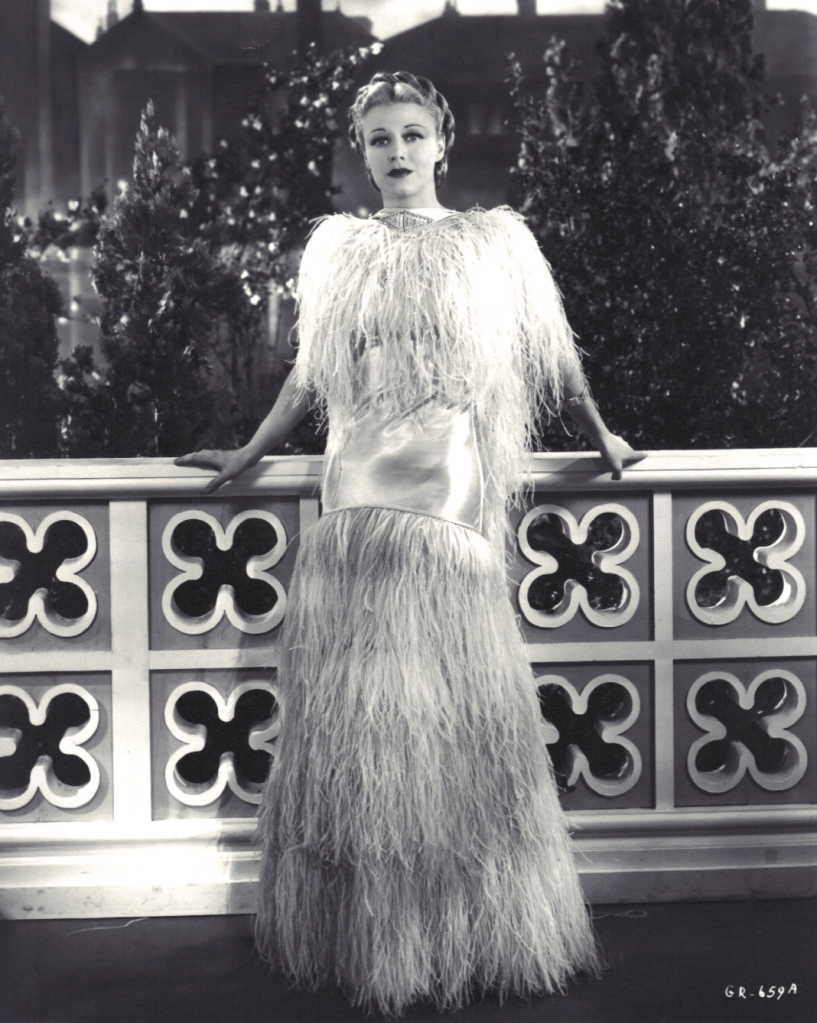

Bailar es otra forma de cortejo, y nadie lo ha hecho tan sofisticadamente como Fred Astaire y Ginger Rogers. En Sombrero de copa (Mark Sandrich, 1935) el malentendido es el núcleo narrativo: Dale cree que Jerry es el marido de su amiga y lo rechaza de forma tajante… hasta que la confusión se disipa en una de las coreografías más celebradas del musical clásico. Pero antes de que eso ocurra, los personajes se construyen visualmente desde la oposición estilística.

Fred Astaire impone una silueta vertical, afilada, rigurosamente contenida. Su personaje viste esmóquines de lana negra con botonaduras satinadas, pajaritas blancas y un uso del sombrero de copa que es casi una marca de identidad. Todo por obra del diseñador Bernard Newman, que supo entender cómo la elegancia masculina necesitaba adaptarse al movimiento escénico. Astaire no solo baila impecablemente: su ropa también lo hace.

Ginger Rogers, por su parte, se mueve en otra clave. Sus vestidos, de gasa y seda, diseñados también por Newman, son pura ingravidez. El más recordado, sin duda, es el que lleva durante el número “Cheek to cheek”, elaborado con plumas: un diseño etéreo que acompaña los giros de la actriz amplifica sus brazos y envuelve el cuerpo como si fuese aire en forma de tela. El vestido pesaba aproximadamente 7 kilos, algo considerable para una prenda de baile. Estaba hecho de tela azul pálido y cubierto de cientos de plumas de avestruz, diseñadas para flotar con gracia cuando Ginger Rogers se movía. Las plumas se soltaban constantemente durante la grabación, lo que irritaba a Fred Astaire, que incluso escribió en sus memorias que acabó “comiendo plumas” durante la escena. Estas también interferían con la precisión de los pasos, sobre todo porque los bailes de Fred Astaire requerían una sincronización exacta. Astaire llamó al vestido en tono de broma “la pesadilla de plumas”. Sin embargo, visualmente resume la paradoja de Dale: es elegante, sí, pero también libre, sensible, contradictoria.

Él se mueve como si no rozara el suelo. Ella gira como si no hubiese peso en el mundo. El contraste entre sus personajes (más clásico él, más contemporánea ella) se disuelve en el baile. En ese momento, la distancia de clase, de cultura y de humor se convierte en coreografía. Y entonces, sí: el descosido encuentra un roto que le sigue el compás.

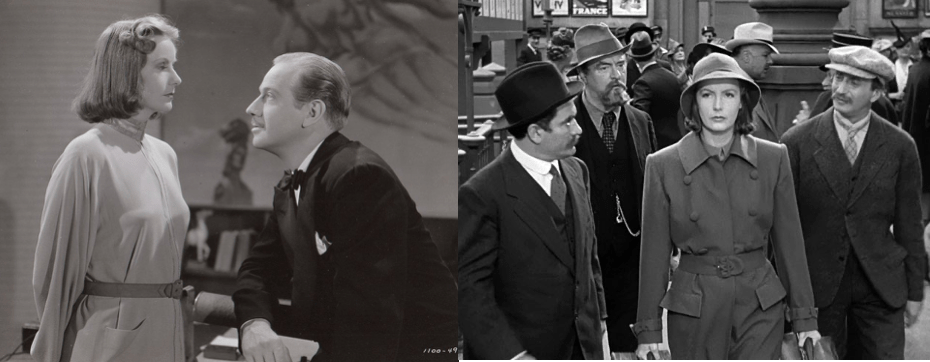

“¡Garbo ríe!”, proclamaba el cartel promocional de Ninotchka (Ernst Lubitsch, 1939) con exclamación orgullosa. Era la primera vez que la diva sueca se permitía reír en pantalla y el gesto, orquestado por Lubitsch con su famoso «toque», transformaba tanto al personaje como a la actriz. Greta Garbo interpreta a una funcionaria soviética enviada a Francia para “poner orden” entre sus camaradas, pero termina encontrándose con el caos más encantador: Leon (Melvyn Douglas), un conde sin responsabilidades, amante de las frivolidades… y del champán.

En sus primeras apariciones, vemos a Ninotchka con un traje gris perla de líneas rectas, sin adorno alguno. Su presencia transmite ideología antes que individualidad. Adrian, el mítico diseñador de la MGM, construye este vestuario con una austeridad casi arquitectónica: la ropa de Ninotchka tiene la misma rigidez que su expresión facial. Es una armadura política, una declaración de intenciones.

Pero Lubitsch no tarda en desmontarla. Cuando Leon la lleva a probarse un sombrero exageradamente glamuroso y extravagante, ella lo observa con desdén… y luego estalla en carcajadas. Ese instante no solo cambia el tono de la película, sino también su silueta. Este sombrero, de forma cónica y peculiar, fue diseñado por Adrian, basándose en un boceto de la propia Garbo. Representa la transformación interna de Ninotchka. Su adquisición simboliza su apertura a las emociones y placeres personales, alejándose de la rigidez ideológica que la caracterizaba. Este cambio es central en la narrativa de la película, mostrando cómo el personaje se humaniza y se deja llevar por sus sentimientos.

A partir de ahí, el vestuario de Ninotchka se suaviza: aparecen vestidos con caída, guantes blancos, un sombrero con velo… En una de las escenas finales, la vemos con un abrigo claro y una blusa con cuello abierto, tan distinta a la mujer que aterrizó con botas cerradas y mirada severa, que parece otro personaje. Pero no lo es. Es la misma Ninotchka… descosida y vuelta a coser, con una costura más íntima.

Leon, por su parte, mantiene un vestuario clásico: trajes de chaqueta cruzada, pañuelos de seda, bastones de paseo. Él no cambia de ropa, ni de estilo, pero sí aprende a mirar más allá de la superficie. Y juntos, contra todo pronóstico (y contra todo sistema político), encuentran un punto de equilibrio donde lo lógico y lo romántico no se excluyen, sino que se abrazan.

Que una mujer que comienza despreciando los sombreros y vistiendo como si fuera al comité comunista central acabe enamorada de un dandi capitalista, que adora el champán y el corte perfecto de una chaqueta, viene a evidenciar que hasta en la Guerra Fría había un roto para un descosido.

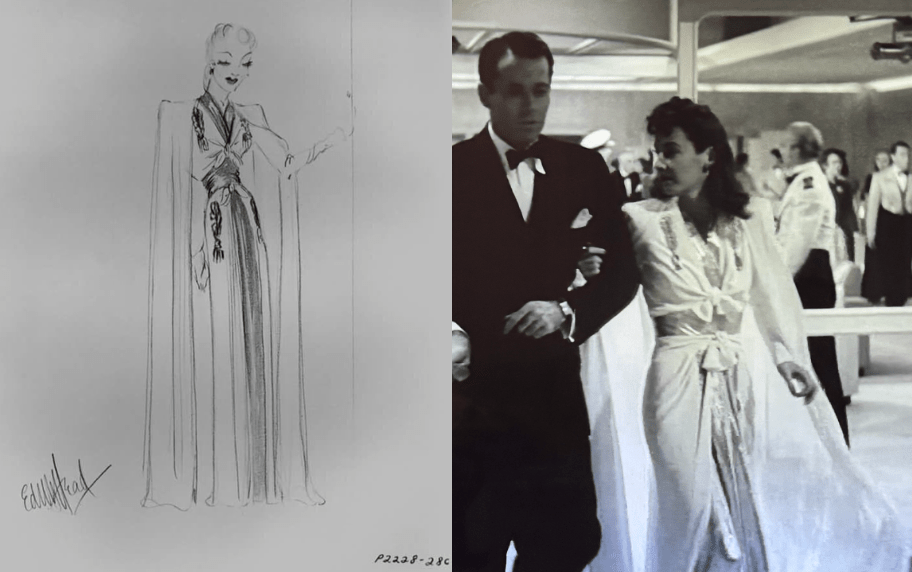

En Las tres noches de Eva (1941) ella tiene la picardía de una estafadora profesional y él la torpeza de un explorador con más química con las serpientes que con las mujeres: si eso no es un roto para un descosido, que baje Preston Sturges y lo vea. Desde el principio pensamos en qué puede unir a un millonario tímido, con una estafadora ingeniosa y sensual. Según Sturges una escalera, un tropezón y un juego de miradas que se repiten durante tres noches. Lo que empieza como engaño evoluciona hacia una atracción inesperadamente sincera. Y todo el tiempo, el vestuario funciona como el espejo (y el disfraz) del deseo.

Barbara Stanwyck, con diseño de Edith Head, interpreta a Jean con una mezcla explosiva de sofisticación, malicia y carisma. Sus vestidos son ceñidos, con escotes pronunciados, mangas dramáticas y texturas brillantes. El vestido de satén blanco que lleva durante la cena en el barco es una obra de precisión narrativa: cortado al bies, con drapeados que juegan con la figura sin caer en lo evidente, expresa tanto el control absoluto que ella tiene de la escena como la teatralidad de su personaje. Cada prenda que lleva Jean es parte del guion que ella misma escribe para seducir y burlar al ingenuo Charles.

Henry Fonda, en cambio, está contenido en trajes funcionales: lanas claras, líneas rectas, chalecos algo anticuados. Su torpeza social se expresa también en la ropa: el traje parece quedarle grande, como si no terminara de habitarlo. Charles es un personaje que no ha aprendido a estar en el mundo y su armario lo dice antes que su boca.

El tercer acto de la película (cuando Jean reaparece transformada en “Lady Eve”) ofrece una vuelta de tuerca maravillosa: la misma mujer, nuevos códigos. El vestuario se vuelve más refinado, menos provocador, pero igual de preciso. Es un ejemplo perfecto de cómo el diseño de vestuario puede mentir… y decir la verdad al mismo tiempo. El traje más importante de Barbara Stanwyck en esta película no tiene botones: tiene intención.

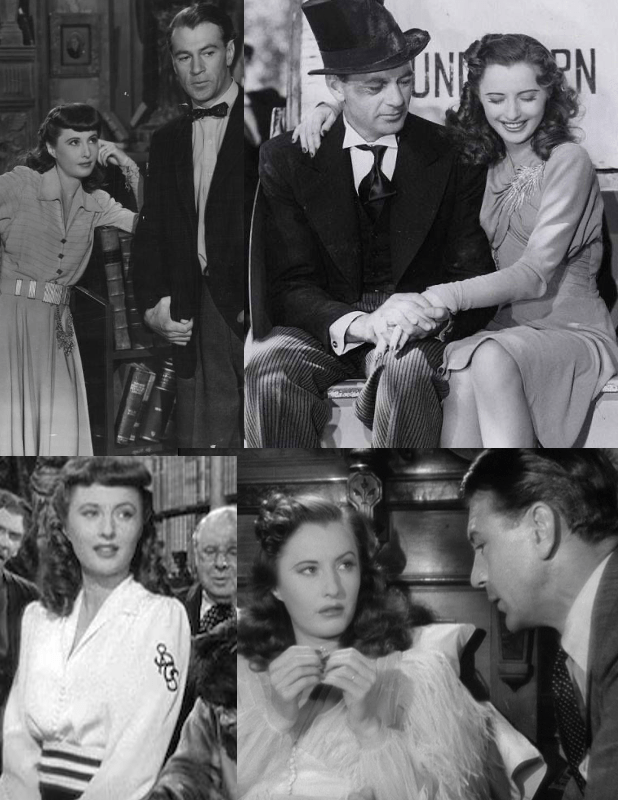

En la siguiente parada, la actriz repite, pero con un giro aún más marcado: de estafadora elegante a cabaretera descarada. En Bola de fuego (Howard Hawks, 1941), la llegada de la explosiva Sugarpuss O’Shea (Barbara Stanwyck) al austero hogar de los eruditos remite al cuento de Blancanieves y los siete enanitos: una mujer de mundo irrumpe en un entorno masculino e inocente, desordenando su rutina con la misma mezcla de encanto y transformación que trajo Blancanieves al bosque. El más afectado es el profesor Potts (Gary Cooper), un lingüista tan ordenado como ingenuo, que nunca había oído ciertas expresiones (ni sentido ciertas emociones).

También repite Edith Head para volver a vestir a Barbara Stanwyck con una colección espectacular de vestidos de lentejuelas, transparencias estratégicas y abrigos de piel. El más icónico (el vestido ajustado que lleva en la escena donde enseña jerga callejera a los académicos) es una lección de ironía visual: cuerpo contenido en tela brillante, mujer libre en un entorno de reglas.

Gary Cooper, por su parte, encarna a un profesor recto: traje de tweed, gafas redondas, una corbata modesta y, sobre todo, una rigidez corporal que dice más que cualquier diálogo. La escena en que él se derrite por ella (de pie, estático, mientras ella canta en bata de satén) es puro Hawks: conflicto de universos, resuelto a través del deseo.

En esta historia, el descosido se mueve con ritmo de swing. Y el roto… aprende que hay más vida (y más vocabulario) fuera de los libros.

Si hay una película que juega con la idea del disfraz (literal y simbólicamente) es El mayor y la menor (1942). Esta comedia de enredos supuso el debut estadounidense de Billy Wilder. Susan (Ginger Rogers) quiere regresar a casa, pero como no tiene suficiente dinero, decide hacerse pasar por una niña de doce años para pagar medio billete de tren. Así termina compartiendo compartimento con un militar apuesto (Ray Milland), serio y completamente desarmado ante esa niña que no es tal.

Nuevamente, el diseño de vestuario de Edith Head se mueve en una cuerda floja muy sutil: vestir a una mujer adulta como si fuera una niña… sin que el espectador pierda del todo la noción de que es un engaño.

Ginger Rogers lleva trenzas, calcetines, vestidos con cuello Peter Pan y lazos, pero nunca se pierde la ironía en su expresión. En cuanto está sola en el compartimento, la vemos quitarse parte del disfraz y volver a ser, momentáneamente, una mujer adulta que juega un papel.

Ray Milland, con uniforme de gala o ropa deportiva impecable, representa lo opuesto: la seriedad, la disciplina, el ideal masculino del cine bélico sin guerra. Es el clásico ejemplo del hombre que nunca dejaría entrar a una mujer como Susan en su vida… salvo que llegue disfrazada de otra cosa.

El desenlace, en el que ella revela su verdadera edad (y su verdadero vestuario), restituye la balanza. El descosido, esta vez, era temporal: solo un dobladillo provisional hasta que la costura pudiera ser auténtica.

En Cómo casarse con un millonario (Jean Negulesco, 1953) conocemos a tres mujeres con un mismo objetivo: encontrar un marido rico en Nueva York. Pero lo que esta comedia sofisticada pone en escena no es solo una estrategia amorosa, sino una pasarela completa de la moda de los años 50. Cada personaje encarna un tipo distinto de feminidad (la inocente, la pragmática, la soñadora) y cada una de ellas se viste como corresponde a su papel, o eso parece. El diseñador William Travilla firma aquí una colección de piezas memorables.

Lauren Bacall luce trajes sastre con faldas lápiz, líneas puras y escotes estructurados: su personaje es cerebral, estratégico, y el vestuario lo refuerza con una elegancia fría.

Marilyn Monroe (en uno de sus papeles más entrañables) interpreta a una modelo miope que se niega a llevar gafas en público. Travilla juega con colores suaves, tejidos que se amoldan al cuerpo y detalles delicados que contrastan con su torpeza visual: el vestido rojo de cóctel en la secuencia del restaurante es un prodigio de construcción que disimula y revela al mismo tiempo.

Betty Grable, por su parte, lleva estampados más lúdicos, tonos pastel, sombreros que rozan el exceso: su personaje es el más cercano a la comedia física, y su vestuario lo subraya.

La escena en la que las tres desfilan por el salón con sus respectivos vestidos (justo antes de que las cosas empiecen a torcerse) es casi un editorial de moda en CinemaScope.

Aunque el vestuario actúa en la película como una declaración de intenciones mediante vestidos impecables, escotes medidos y líneas que alargan la figura para seducir a la alta sociedad, bajo la sofisticación hay otra historia: las tres mujeres terminarán enamoradas de hombres que no encajan en el perfil que buscaban.

Sin embargo, bajo la superficie de satén y glamour, cada una encuentra no al millonario soñado, sino a su propio «roto» perfecto: Schatze con el millonario camuflado en ropa informal, Loco con el bonachón que parecía un turista despistado, y Pola con el hombre que ni siquiera veía su estilizada silueta. Porque, al final, no importa lo planchado que esté el conjunto: siempre hay un descosido que lo hace humano.

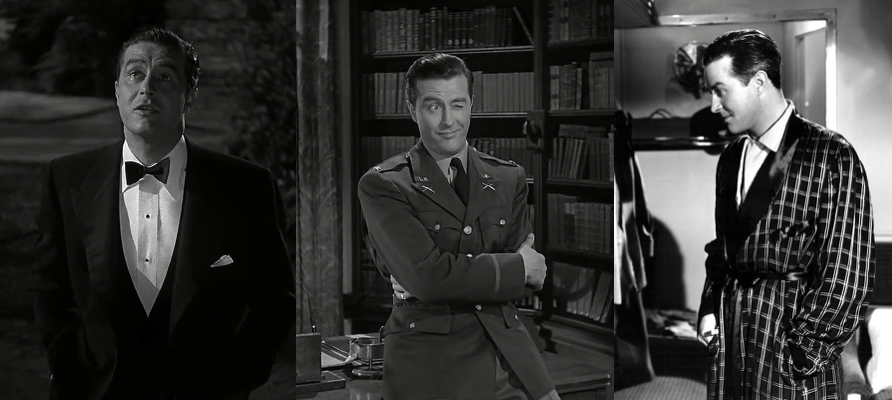

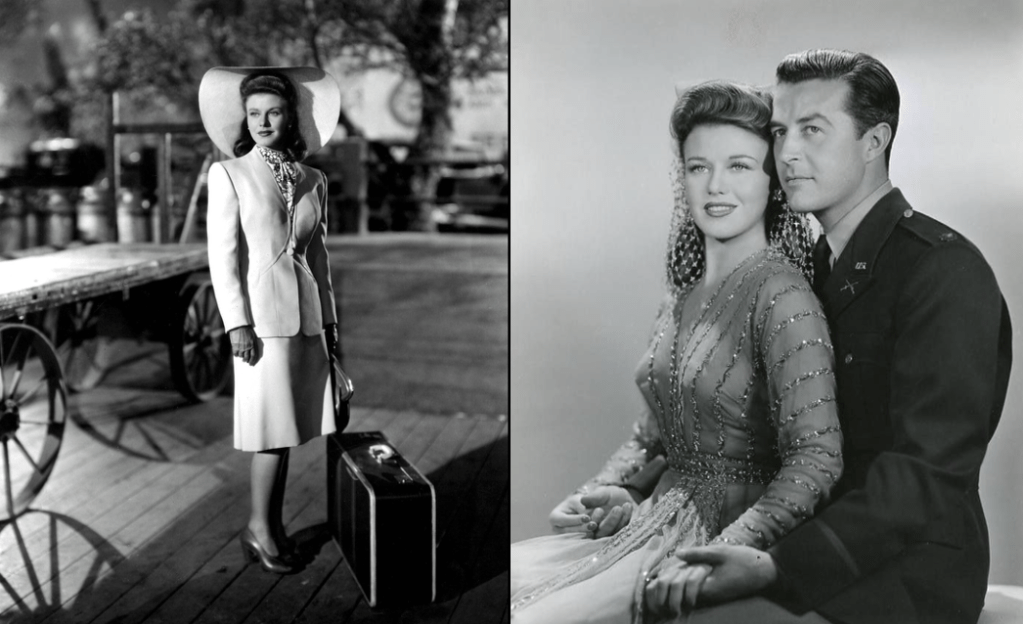

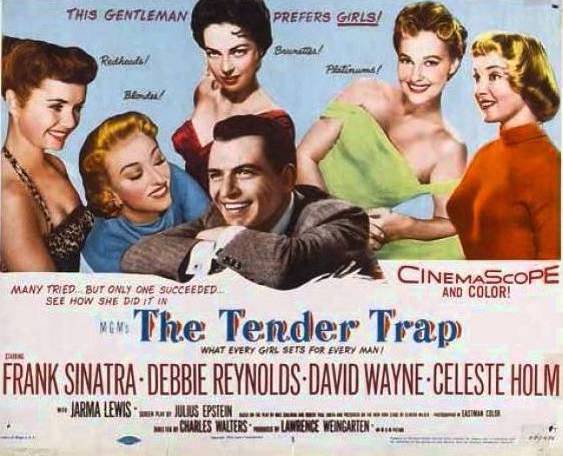

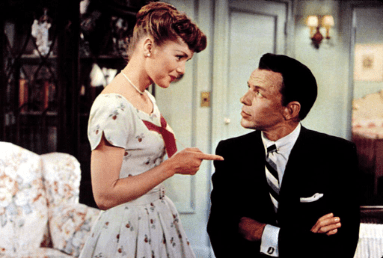

Otra película perfecta para abordar este tema es El solterón y el amor (Charles Walters, 1955). Él es un encantador soltero neoyorquino con pánico al compromiso. Ella es una joven tradicional que busca casarse con prontitud. Lo que comienza como un choque frontal de expectativas termina siendo una armonía (ligera, pero significativa) entre la libertad y la estabilidad.

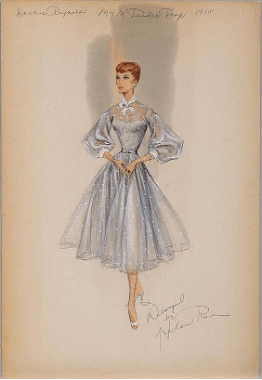

Frank Sinatra, siempre cómodo en el papel del galán urbano, viste con trajes grises impecables, corbatas finas, camisas blancas con gemelos discretos y ese pañuelo perfectamente doblado que asoma del bolsillo de la americana. Su personaje es un manual del hombre moderno de la época que conquista sin esfuerzo. Helen Rose, diseñadora habitual de las grandes estrellas de la MGM, dota a Debbie Reynolds de un vestuario que parece sacado de una boutique sofisticada de Park Avenue: faldas midi, chaquetas entalladas, guantes de encaje y sombreros delicados. Todo en ella habla de contención, de normas, de una feminidad que se proyecta hacia el altar.

Pero hay momentos donde la imagen revela lo que el diálogo no alcanza: la escena en la que Debbie Reynolds aparece en un vestido azul pastel, sin chaqueta, sin sombrero, casi desarmada, es también la secuencia donde el personaje deja de ser una idea para convertirse en alguien de carne y hueso.

Es la historia de un descosido que aprende a sujetarse. Y de un roto que no se asusta cuando lo abrazan con firmeza.

El amor, en los años 50, también se encontraba por teléfono, aunque entonces este ni fuese móvil ni se conectase a Tinder. Confidencias a medianoche (Michael Gordon, 1959) es una comedia romántica cargada de malentendidos en la que Doris Day y Rock Hudson comparten una línea telefónica pero no se conocen. O sí: él adopta una identidad falsa para seducirla, y ella cae, sin saber que el hombre que desprecia por las mañanas es el mismo que adora por las noches. Un juego de máscaras donde el vestuario no solo adorna, sino que revela con precisión los vaivenes del engaño y el deseo.

Jean Louis diseñó para Doris Day uno de sus armarios más deslumbrantes: trajes de dos piezas en colores coral, azul celeste o marfil, sombreros tipo casquete con velo y guantes que nunca pierden la compostura. Cada outfit está pensado para marcar una etapa emocional del personaje: de la rigidez inicial a la apertura romántica, del juicio severo al goce del enredo. Rock Hudson, por su parte, alterna entre el traje impecable del compositor seductor y la exageración cómica del tejano inocente que interpreta como tapadera. En la escena del club nocturno, donde ella aparece con un vestido blanco drapeado y él en un ridículo traje de cuadros con sombrero vaquero, el contraste es tan visual como narrativo: lo que los separa está expuesto en cada pliegue, en cada color.

La resolución no elimina las diferencias, pero las pone en su sitio: ella desciende un poco del pedestal, él se quita el disfraz. Lo que queda es un equilibrio entre lo que uno es… y lo que puede llegar a ser si alguien se atreve a coser por dentro.

Doris Day, con sus impecables conjuntos de cóctel, abrigos pastel y pijamas coordinados hasta el último botón, representa a la mujer moderna que intenta mantener el control en un mundo de apariencias. Frente a ella, Rock Hudson despliega su encanto travieso disfrazado de galán refinado, pero en esencia es un pícaro que necesita ser domesticado. Lo que comienza como una guerra de estilos (ella estructurada, él informalmente seductor) termina revelando que, más allá del satén y el tweed, ambos estaban hechos el uno para el otro: dos solteros neoyorquinos, cada uno con sus manías, buscando sin saberlo ese descosido que encaja justo donde el otro se rompe para poder terminar dando palmas juntos…

Replica a zestfulf80a46c42d Cancelar la respuesta