Santiago Maestro Cano

Introducción

Llego al final de este recorrido por la elegancia en el cine analizando ahora de 1990 a 2020, tras haber visitado primero el periodo de los años 30 a los 50 y más tarde de los 60 a los 80.

En mi selección de películas de estas últimas décadas veré a los personajes vestidos de modo especial para bodas y funerales, transitando por islas griegas y suites de hotel, deambulando por salones de lujo y cenas de gala… ¿Me acompañáis?

………………….

Comienzo los noventa aceptando la invitación para ir a Cuatro bodas y un funeral (Mike Newell, 1994). En la vida real, para todas estas celebraciones, el vestuario es más un estado de ánimo que una indumentaria. En esta película esa realidad se convierte en un desfile emocional. Aquí, la elegancia británica no es sólo una cuestión de protocolo, sino un campo de batalla afectivo.

Su diseñadora de vestuario, Lindy Hemming, construye un mundo en el que los trajes visten a los personajes y nos revelan su esencia. Hemming, que años después vestiría a Bond (a los dos: a Pierce Brosnan primero y a Daniel Craig después), ya demuestra aquí su talento para combinar la sobriedad británica con un aire contemporáneo. Hay tradición, sí, pero también frescura.

Hugh Grant, convertido aquí en arquetipo nacional, aparece en casi todas las ceremonias vestido de chaqué, pero con ese aspecto de no saber nunca si se ha olvidado los calcetines o la cita.

El personaje de Charles encarna con soltura la elegancia británica. Su americana está bien cortada, pero no presiona. Sus camisas son de buena tela, pero no buscan el protagonismo. El resultado es un estilo tan inglés que parece pedir disculpas por ir tan bien vestido.

Pero si hay algo fascinante en esta película es cómo cada evento despliega un pequeño ecosistema donde los personajes encuentran su sitio (bueno, no todos).

Hay trajes de tres piezas, vestidos pastel, sombreros que parecen tener vida propia y tocados que desafían la gravedad.

Fiona, interpretada por Kristin Scott Thomas, es la personificación de la sofisticación contenida: siempre de negro o en tonos neutros, siempre impecable. Su luto sentimental va de la mano de su silueta afilada.

Frente a ella, Carrie, el personaje de Andie MacDowell, introduce un aire distinto, más desenfadado, casi foráneo. Su estilo americano se mezcla con la tradición británica con cierto desparpajo: encajes suaves y líneas sencillas, pero siempre elegantes.

Una mención especial merece la secuencia de la segunda boda, donde todos los personajes llegan a una iglesia de campo bajo una lluvia pertinaz. Los trajes, a medio camino entre la sofisticación y el naufragio, se mojan con dignidad británica. Hay algo profundamente humano y cómico en esa imagen: la elegancia como resistencia. Porque la lluvia no arruina el vestuario, lo pone a prueba.

Por último, cabe destacar la sensibilidad con la que el vestuario articula el paso del tiempo. Cada boda marca una estación y una evolución emocional. El estilo de los personajes no cambia radicalmente, pero se matiza: los tonos se apagan y los conjuntos se vuelven menos alegres. Así, sin necesidad de palabras, Lindy Hemming nos cuenta la verdadera historia: la del crecimiento emocional de un grupo de adultos que, a fuerza de vestirse bien, terminan por aprender a desnudarse emocionalmente.

En Cuatro bodas y un funeral el vestuario no es un añadido, es un personaje más. Y como ocurre con los buenos personajes, no se olvida.

Si el vestuario en la anterior película era una composición de allegros con ocasionales adagios, Una jaula de grillos (Mike Nichols, 1996) es una fanfarria de lentejuelas, boas de plumas y estampados llamativos interpretada a ritmo de conga. Y sin embargo, bajo esa apariencia de desmadre tropical, hay una elegancia más sutil, más arriesgada, que nace de la convicción de ser quien se es, incluso cuando todo alrededor exige lo contrario.

La acción transcurre en Miami, en un club de drag queens donde Armand Goldman (Robin Williams) dirige los números y su pareja, Albert (Nathan Lane), es la diva indiscutible del escenario. La trama se enreda cuando el hijo de Armand anuncia su boda con la hija de un político ultraconservador. A partir de ahí, comienza un vodevil en clave de seda y brocado: la necesidad de aparentar, de disfrazar la diferencia, de normalizar lo extraordinario.

La encargada de todo ese desfile de transformaciones es Ann Roth, una de las diseñadoras de vestuario más respetadas de Hollywood, ganadora del Oscar por El paciente inglés. Roth orquesta un baile entre dos mundos estéticos: el de la alta teatralidad del cabaret y el del formalismo rancio del político. Y de esa fricción (de ese intento desesperado por uniformarse) nace la comedia.

Albert, con su exagerado sentido del drama y su arsenal de túnicas, batines, pelucas y joyas, es un personaje profundamente elegante, aunque no cumpla ningún canon tradicional. Roth lo viste para que siempre parezca listo para un aria, incluso cuando prepara la cena. Pero es cuando intenta hacerse pasar por heterosexual cuando la ropa se convierte en sátira: trajes mal cortados, colores apagados y una corbata que parece una soga. La masculinidad disfrazada (como cuando imita el andar de John Wayne) es, en este caso, una forma de travestismo inverso, y el resultado es tan absurdo como revelador.

Armand, en cambio, viste siempre con un punto de contención. Su ropa habla de un hombre que ha construido su estilo como escudo: camisas impecables, pantalones planchados con raya y gafas de sol que lo aíslan. Es la clase de elegancia que se adquiere con el tiempo y que no necesita aprobación. Cuando debe fingir que lleva una vida “normal”, lo que hace es restar, simplificar y diluir su estilo. Y sin embargo, sigue pareciendo el más interesante del salón.

Por supuesto, no podemos olvidar al senador Kevin Keeley (Gene Hackman), y a su esposa (Dianne Wiest), ambos como salidos de un catálogo de la América conservadora de los años 50. Chaquetas de cuadros, tonos neutros, vestidos sin escote y peinados sin sorpresas.

Roth los viste para que encajen en un mundo que no permite matices. Pero lo más brillante es cómo ese mismo vestuario se transforma en ironía durante la secuencia final, cuando el político debe salir del club disfrazado… precisamente de drag.

Si hay algo que Una jaula de grillos deja claro es que vestirse, en ciertos contextos, es un acto de valentía. Y que la elegancia más profunda es la de quien puede reírse de sí mismo mientras camina con tacones altos. Lo que brilla de verdad es la dignidad. Y eso, aunque muchos aún no lo comprendan, es lo más elegante de todo.

Si esperas que una comedia romántica triunfe en taquilla a pesar del fracaso amoroso de la protagonista, ya puedes procurar que sea buena. Eso sucedió con La boda de mi mejor amigo (P.J. Hogan, 1997). También carece de una escena con un vestido de novia memorable o de una boda campestre bajo guirnaldas de luces como en tantas comedias románticas de Hallmark. Pero sí tiene detalles más perdurables: el estilo premeditadamente imperfecto de Julia Roberts, el satén inocente de Cameron Díaz y una idea de elegancia que se construye a partir de la rivalidad emocional.

La diseñadora Jeffrey Kurland logra que esta película funcione como un duelo silencioso entre dos mujeres que se desean lo mismo (aunque solo una lo sepa desde el principio). Y por eso cada elección de vestuario está pensada no como adorno, sino como combate. Lo que Julia Roberts lleva, lo dice todo. Lo que no lleva, también.

Julianne Potter (Roberts) es crítica gastronómica sarcástica y algo desaliñada. Kurland la rodea de trajes fluidos, blusas de seda, pantalones de pinzas y colores tierra que dialogan con su cinismo. Hay algo deliberadamente anti-nupcial en su apariencia: su vestuario rehúye el blanco, el encaje.

En cambio, Kimberly (Cameron Díaz), con su juventud millonaria y su dulzura de porcelana, es vestida con una gama que va del rosa al amarillo chillón, del verde menta al naranja. Su armario es el de una heredera universitaria que no ha conocido el fracaso ni la envidia. En la escena del karaoke (tan torpe como inolvidable), su vestido sin mangas, en tono lavanda, no solo la hace parecer una flor fuera de lugar, sino que intensifica su fragilidad frente a la mujer que intenta sabotearla.

En el momento de la boda Kimberly camina hacia el altar con un vestido de corte princesa, escote palabra de honor y una caída de tul con bordados mínimos. Es un vestido elegante, pero sin pretensiones: el de alguien que no necesita impresionar a nadie. Julianne, por su parte, acude con un dos piezas en azul pizarra, largo, minimalista, con cuello caja y hombreras ligeras. Está impecable, pero no compite. No puede. Y en eso reside gran parte de la tensión estética de la película: en que la batalla ya está perdida antes de que comience y así se lo advierte (y nos advierte) su buen amigo George (Rupert Everett).

Kurland elige, con inteligencia, no subrayar los momentos dramáticos con giros estilísticos. Julianne no se despeina ni se transforma, ni Kimberly pasa del tul a la rebeldía. Y eso hace que el vestuario funcione como una extensión natural de cada personaje: sus deseos, sus miedos, sus posiciones en el tablero emocional.

Y si hay algo particularmente elegante en La boda de mi mejor amigo no es el vestido de novia, ni el esmoquin del novio (correcto, sin más). Es la escena en que Julianne, finalmente, acepta perder. Sentada en la boda, con la cámara girando lentamente sobre ella, se ríe, a medias entre la derrota y la redención. Y lo hace con un vestido sobrio, sin una lágrima de rímel ni una arruga en la falda. Porque a veces, vestir bien no es triunfar. Es saber cómo salir de escena y hacer mutis por el foro.

En Sucedió en Manhattan (Wayne Wang, 2002) Marisa Ventura (Jennifer López) es una trabajadora de origen latino, madre soltera y camarera del Beresford Hotel (en verdad el Waldorf Astoria de la Quinta Avenida de Nueva York). Todo se precipita para el cambio de su historia personal cuando se transforma durante unos minutos en una figura de portada y encuentra un espectador inesperado en la figura de Christopher Marshall (Ralph Fiennes), un político neoyorquino con aspiraciones al Senado y perteneciente a una familia adinerada. Ese cambio no será de personalidad, sino de apariencia. Y, en el universo del cuento de hadas moderno, eso basta para que algunas cosas sucedan. Para esa mágica transformación se empleó un precioso conjunto blanco con silueta entallada y abrigo a juego de Dolce & Gabbana.

El diseñador de vestuario fue Albert Wolsky, dos veces ganador del Oscar (All That Jazz y Bugsy) y que trabajó en numerosas películas, incluyendo La decisión de Sophie, Grease y Tienes un e-mail. En esta película, Wolsky hace malabares entre la invisibilidad funcional del uniforme y el destello glamuroso del prêt-à-porter de lujo. Lo que él diseña, en realidad, es el arco narrativo de Marisa Ventura: de la discreción obligada al brillo ocasional, del anonimato textil al derecho a la elegancia. Todo con el apoyo destacado que ya hemos señalado de Dolce & Gabbana.

Marisa pasa buena parte de la película enfundada en su uniforme de camarera simple, sin gracia. Wolsky no lo dulcifica. Le da la austeridad realista de los trajes de faena, la de quien conoce el peso literal de una bandeja. Ese uniforme es, además, el símbolo de una clase trabajadora femenina que en el cine casi siempre ha sido relegada al segundo plano… a menos que se ponga un vestido de noche.

Y entonces aparece el otro vestido. El protagonista absoluto del fin de su transformación. Un espectacular vestido rosa pálido con escote palabra de honor, también de Dolce & Gabbana. No es atrevido, pero sí (como diría mi padre) «imponente». En él, Marisa no se esconde ni se disfraza, en realidad, se descubre. La escena en la que cruza el vestíbulo del hotel, sin saber que va a ser vista por el senador Fiennes, es una lección de control visual. Todo está orquestado para que el espectador vea lo que él ve. Y lo que él ve (el corte limpio, la caída de la tela, el modo en que Marisa camina sin pedir disculpas) es que es, por primera vez, su igual.

Pero la elegancia aquí no se limita a lo evidente. Wolsky juega también con los momentos de transición: las escenas en las que Marisa lleva ropa de calle, vaqueros, abrigos largos y jerséis sencillos. No hay un salto de la escoba al trono, sino un camino. Cuando más adelante debe volver a su realidad (es decir, a su trabajo, a su lucha diaria), lo hace con la misma ropa de siempre. Y sin embargo, algo ha cambiado. Ya no lleva el uniforme como resignación, sino como decisión. La elegancia, ahora, es un derecho, no una concesión.

En Sucedió en Manhattan, el vestuario articula una fantasía: la del reconocimiento. El cuento de hadas no es que la criada se case con el príncipe, sino que el príncipe la vea, la escuche, la entienda… y la respete vestida como quiera. Wolsky comprende eso y por eso no exagera. No convierte a Marisa en una barbie de escaparate. La deja moverse y respirar. En un mundo de moquetas granates, candelabros y recepciones privadas, esa figura femenina bien vestida (pero no disfrazada) tiene algo revolucionario. La elegancia, en esta historia, se gana trabajando. Y pocas cosas hay más elegantes que eso.

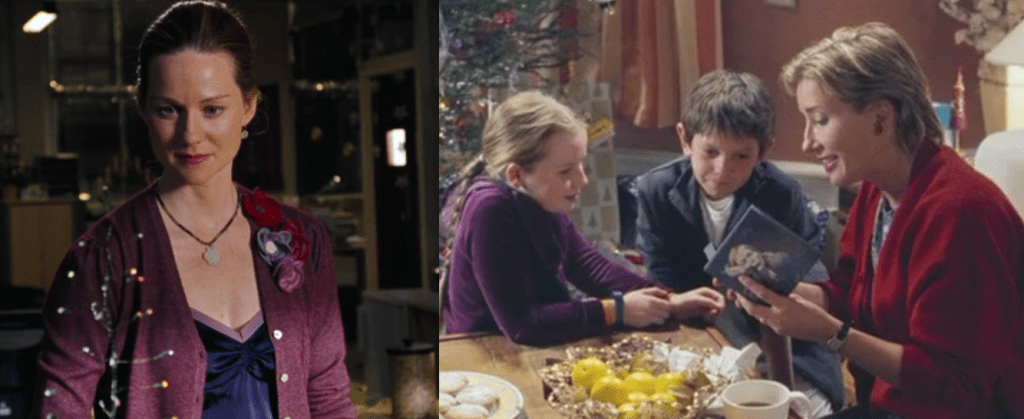

Love Actually (Richard, Curtis, 2003) orquesta un relato coral sobre las múltiples formas del amor. Asistimos en ella a un auténtico cruce de caminos entre clases sociales, estilos de vida y, por supuesto, formas de vestir. Desde el primer minuto, el vestuario funciona como mapa afectivo. Cada personaje lleva puesto su conflicto, su inseguridad o su deseo (a veces todo a la vez). Solo hay que mirar bien los abrigos, las gorras, los trajes o las bufandas. Especialmente en Londres.

La encargada de este delicado equilibrio fue Joanna Johnston, una de las diseñadoras más versátiles del cine británico y colaboradora habitual de Steven Spielberg. Johnston demuestra que se puede reflejar la elegancia de los personajes con el vestuario sin estridencias, de manera sencilla. Su elegancia es de las que se revelan en el segundo visionado, cuando uno se da cuenta de que ese vestido lila con el que Laura Linney baja las escaleras no es casual, ni lo es el abrigo de terciopelo con el que Emma Thompson recoge a sus hijos. Cada prenda cuenta algo, pero sin llamar la atención. Como los mejores secundarios.

En un universo con tantos protagonistas, el vestuario cumple varias funciones a la vez: diferenciar, conectar y camuflar. Karen, el personaje de Emma Thompson, viste con la sobriedad justa de una mujer que ha dejado de pensar en sí misma. Sus chaquetas son cómodas, sus jerséis funcionales. Hasta que, en la escena en la que descubre que su marido le ha regalado una joya a otra mujer, se encierra en la habitación a llorar escuchando a Joni Mitchell. Y entonces comprendemos que ese vestido azul y con escote barco no es solo un atuendo para la función escolar. Es su última esperanza de seguir sintiéndose querida.

Por contraste, Mia (Heike Makatsch), la mujer que coquetea con el marido (Alan Rickman), aparece siempre envuelta en negros entallados, faldas tubo, rojos y escotes suaves. No va disfrazada de mujer fatal, pero casi. Su vestuario está pensado para incomodar: demasiado ajustado, demasiado abierto, demasiado consciente. Una mujer que se viste sabiendo que alguien la mira.

Juliet, la novia interpretada por Keira Knightley, ofrece otra versión de la elegancia: la de lo naíf. Su vestido de novia es de un blanco refulgente, con plumas en los hombros, una caída ligera y un velo delicado. Johnston juega aquí con la idea de la inocencia romántica, ya antes de que irrumpa el famoso cartel con la declaración muda (“Para mí eres perfecta”). Es interesante que, cuando ella descubre ese amor no confesado, lo hace también vestida de blanco.

Y si hay un gesto verdaderamente elegante en esta película, ese es el de Daniel (Liam Neeson), viudo reciente, acompañando a su hijastro en una improbable aventura sentimental. Quizá tanto como la suya, con alguien “clavadita” a Claudia Schiffer. Lleva gabardinas, trajes de luto llevados con dignidad y, cuando sonríe, parece que el abrigo se vuelve más ligero. Johnston entiende que la elegancia también puede ser emocional.

Por supuesto, no podemos olvidar el montaje final en el aeropuerto. Chaquetas, abrigos, parkas, niños, turistas y ejecutivos de paso. Ninguno va especialmente bien vestido. Y sin embargo, todos desprenden una belleza inmensa. Porque el vestuario, como el amor, no siempre brilla en las cenas de gala. A veces lo hace en la sala de llegadas de una terminal, calzado con deportivas y sosteniendo un ramo de flores para recibir a quien llega.

Johnston no buscó looks icónicos. Buscó humanidad. Y eso es lo que hace que Love Actually funcione, incluso con sus excesos, incluso con sus tramas inverosímiles. Porque en el fondo, como dice la voz en off, “si lo buscáis, tengo la extraña sensación de que descubriréis que el amor, en realidad, está en todas partes”.

Mamma Mia! La película (Phyllida Lloyd, 2008) no es solo un musical. Es un canto a la ligereza, una postal luminosa de aguas turquesas, madres liberadas y trajes con lentejuelas capaces de desafiar el sentido común… y de ganarle. La película adapta el exitoso espectáculo teatral, una mezcla de comedia romántica y karaoke generacional al son de las canciones de ABBA. Y si algo queda claro desde el primer minuto es que la elegancia no siempre es sinónimo de sobriedad. A veces es pura osadía.

La encargada de trasladar esa alegría sin complejos al terreno del vestuario fue Ann Roth que, como hemos visto antes en Una jaula de grillos, ya había demostrado su talento para la exuberancia. Aquí crea un armario que va desde el lino griego hasta el lamé de pasarela. Roth busca la expresividad absoluta. Y en una historia donde el caos emocional es parte de la trama, ese desparpajo visual, aunque parezca un sinsentido, tiene todo el sentido del mundo.

Donna (Meryl Streep) es la heroína: madre soltera, empresaria de hotel rural y ex vocalista de un grupo setentero llamado “Donna y las Dínamos”. Su vestuario cotidiano (camisetas de tirantes, faldas largas, camisas sin planchar y alpargatas) habla de una mujer práctica y sin tiempo para superficialidades. Pero hay algo profundamente hermoso en su manera de vestir. Esa especie de descuido bohemio tiene la autenticidad de quien no se disfraza para nadie.

Ahora bien, la explosión real ocurre cuando ella y sus amigas Tanya (Christine Baranski) y Rosie (Julie Walters) se reencuentran. Las “Dínamos” vuelven a escena y Roth hace su trabajo: monos metálicos, botas plateadas, hombreras, flecos y una colección de prendas que parecen diseñadas para animar la pista de baile. No hay contención, ni falta que hace. La secuencia en la que cantan Super Trouper, con el grupo reunido y vestidas como si el mundo se acabara en una discoteca, es una oda a la elegancia lúdica: esa que no pide permiso para brillar.

También hay que destacar el vestuario de Sophie (Amanda Seyfried), la hija que inicia la trama al invitar a los tres posibles padres a su boda. Su estilo es blanco, mediterráneo, romántico: blusas ligeras, vestidos de algodón y pies descalzos. Es un estilo que representa la inocencia idealista del personaje. Incluso su vestido de novia (sencillo y con falda fluida) parece decir: “soy joven, pero no ingenua”.

Y, por supuesto, están ellos: Sam (Pierce Brosnan), Harry (Collin Firth) y Bill (Stellan Skarsgard), los tres hombres que llegan vestidos como son, con sonrisa torpe y maleta emocional. Roth los viste como turistas ligeramente fuera de lugar, pero sin convertirlos en parodias. A medida que se integran en la isla, sus camisas se desabotonan, sus zapatos se ensucian, sus americanas desaparecen. Hasta que, en el clímax final (ya en los títulos de crédito), también ellos se entregan al festival de licra. Porque la elegancia, en Mamma Mia! La película, no es resistirse al ridículo: es abrazarlo con estilo.

Ann Roth logra aquí algo difícil: un vestuario que no solo acompaña la acción, sino que la potencia sin rubor. Cada conjunto, por disparatado que parezca, tiene una lógica emocional detrás. Y es que esta película no pide realismo: pide entusiasmo. El vestuario no está al servicio del buen gusto, sino del buen humor. Y eso, en un mundo que a menudo confunde lo discreto con lo elegante, es casi una revolución.

Mamma Mia! La película nos recuerda que vestirse bien no siempre significa vestirse serio. A veces significa vestirse de plateado y bailar sin miedo al qué dirán. ¿Acaso hay algo más elegante que eso?

La gran boda (Justin Zackham, 2013) es otra comedia coral, si bien esta conjunta el caos con vestidos caros. La película pone en escena a una familia descompuesta reunida durante un fin de semana para celebrar la boda del hijo adoptivo fingiendo que los padres divorciados siguen casados. No hay secretos bien guardados, solo secretos bien vestidos.

La diseñadora es Aude Bronson-Howard, que utilizó un tema floral en toda la decoración de la boda, desde el vestido hasta la carpa y los centros de mesa, inspirándose en las recepciones al aire libre inglesas, conocidas por su informalidad y uso del color. Esta elección contribuyó a crear una atmósfera festiva en la película.

Si Love Actually usaba el vestuario para sutilezas emocionales, La gran boda lo convierte en campo de batalla. Porque aquí no se trata solo de estar bien vestido: se trata de parecer más feliz, más exitoso, más en control que a quien tienes enfrente.

Ellie (Diane Keaton), la madre biológica, llega a la celebración con un estilo de elegancia cosmopolita. Robinson la viste con tonos marfil, grises suaves y tejidos vaporosos: es la clase de exesposa que no necesita dramatismos para imponer su presencia. Hay algo en la caída de sus pañuelos, en la sobriedad de su blusa blanca, que transmite autoridad sin esfuerzo. No necesita competir. Ya ganó.

Bebe (Susan Sarandon), la actual pareja del patriarca es todo lo contrario: color, escote, curvas. Su estilo es más emocional: lleva faldas ceñidas, vestidos con vuelo, estampados florales: una especie de alegre desafío a la rigidez de los lazos familiares. Es la mujer que no fue invitada al primer acto, pero que se ha ganado el derecho a estar en escena. Y su ropa lo dice con claridad.

Don (Robert De Niro), el padre que debe fingir matrimonio con su ex aparece impecablemente vestido, pero sin disimular el cansancio vital. Bronson-Howard lo viste con trajes de corte clásico, sin excesos: lo justo para parecer respetable sin esfuerzo. Pero hay algo en la rigidez del cuello de su camisa, en la pulcritud forzada del nudo de la corbata, que sugiere que el disfraz matrimonial le queda ajustado.

El vestuario de los novios, en cambio, representa una elegancia más inocente, casi idealizada. Alejandro (Ben Barnes), el hijo adoptivo, aparece con un traje claro, moderno y de corte entallado. Missy (Amanda Seyfried) lleva un vestido blanco con encaje discreto, hombros al descubierto y una falda que roza el tul. Son los únicos personajes que parecen genuinamente cómodos con lo que llevan. Porque, al fin y al cabo, todavía creen que la boda es sobre ellos. En una entrevista la diseñadora explicó que para el vestido de novia buscaba algo poco tradicional y más fluido. Después de probar varios estilos optó por un vestido floral con una tela ligera, que se adaptaba al carácter alegre y despreocupado de Missy.

Pero donde Bronson-Howard se luce especialmente es en los momentos cruzados: la cena de ensayo, la llegada de los invitados y los desayunos con tensión. En todos ellos, el vestuario construye una coreografía de distancias. Colores que se oponen y accesorios que sobran. Los personajes no visten para gustar: visten para posicionarse. Incluso el sacerdote (Robin Williams) lleva su sotana con una rigidez teatral, como si supiera que está en mitad de una comedia disfrazada de drama.

La gran boda no ofrece looks memorables ni estilismos rompedores, pero sí una lección muy clara: en un contexto de apariencias forzadas, el vestuario no sirve para embellecer, sino para sostener la farsa.

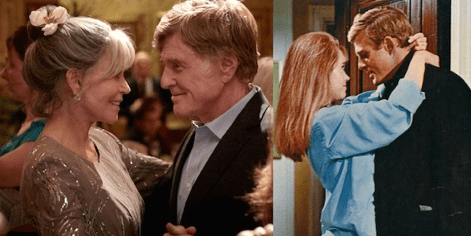

En ocasiones, la elegancia no necesita ni lentejuelas, ni estridencias. En Nosotros en la noche (Ritesh Batra, 2017), la elegancia se susurra, quizá porque son almas en la noche, aproximándome al título original del film (Our Souls At Night). Esta historia crepuscular protagonizada por Jane Fonda y Robert Redford es un canto a las segundas oportunidades, al amor tardío y al poder de los pequeños gestos. Y en esa clave íntima, el vestuario es esencial.

La encargada de traducir esa elegancia silenciosa fue Wendy Chuck, que diseña aquí un armario que no aspira a deslumbrar, sino a ser honesto, como los personajes. Addie Moore (Fonda) y Louis Waters (Redford) no se visten para la cámara ni para el otro: se visten para sí mismos, con la sobriedad y la comodidad de quienes ya no necesitan disfrazarse para gustar.

Los dos actores se reencuentran transcurridos cincuenta años desde que protagonizaron la deliciosa Descalzos en el parque (Gene Saks, 1967). En el momento de hacer esta película ambos tenían ya unos espléndidos 80 años.

El argumento de la película arranca de un modo sorprendente. Ella aparece a la puerta de la casa de él por la noche con una oferta inaudita: usted está solo, yo estoy sola, la soledad es muy dura, le hablo de dormir juntos, no de sexo, le hablo de cenar y pasar la noche en la cama junto a alguien. A partir de ahí… tendréis que verla.

Fonda, espléndida en su madurez, aparece envuelta en blusas ligeras, cárdigans suaves, pantalones rectos y tonos que oscilan entre el beige, el azul cielo y el lavanda. Su vestimenta nace del cuidado, de la atención a los detalles sin caer en lo llamativo. Redford, por su parte, viste como quien lleva años entendiendo el valor de una buena camisa de franela. Su ropa habla de rutina, pero también de cierta resistencia al descuido. Chaquetas de punto, camisas de cuadros, pantalones de algodón bien planchados: es el tipo de vestuario que no llama la atención, pero que transmite dignidad. La discreta elegancia del vestuario de ambos está en la elegancia que transmiten como seres humanos.

Sin embargo, hay un momento que rompe con esa rutina y que, personalmente, me encandiló cuando vi la película por primera vez. Inteligentemente nos han mostrado al principio de la película un plano del armario de Louis, donde vemos toda su colección de camisas con cuadros y su mano buscando una cualquiera que ponerse. En realidad le da lo mismo, todas son iguales. Como sus días. Es la rutina y no tener para quién vestirse.

Cuando Louis recupera la ilusión por el encuentro con Addie, cambia ligeramente él… y, consecuentemente, su vestimenta. La siguiente noche en que va a verla sigue con sus sempiternos cuadros, pero opta por una camisa verde de tela más ligera y brillante, diferente a su vestuario cotidiano. Este gesto, sutil pero significativo, refleja cómo la ilusión y el amor pueden inspirar a una persona a salir de su cueva emocional y mostrar una versión más cuidada de sí misma. Es un acto de coquetería, de recuperación de la ilusión, de deseo de agradar, que añade una capa de profundidad entrañable al personaje.

En conjunto, toda la puesta en escena de la película transmite la idea de que amar es cuidar del otro… y sentirse cuidado también. Lo hace por medio del atrezo y del vestuario. Con el atrezo por medio de la bebida que comparten cuando están juntos. En su primera noche ella le ofrece vino. Él preferiría una cerveza, pero tomará una copa de vino para acompañarla.

Para la segunda cena (que se hará esperar) ella le ha comprado cerveza y se la ofrece. Le cuida.

En sus siguientes cenas, cada vez más románticas, sigue esa evolución en todos los aspectos de la puesta en escena. Ya no beben y cenan en la cocina, sino en la mesa del salón con un bonito mantel y velas, con la iluminación más baja, ella vestida de rojo y peinada coquetamente con tirabuzones, él con esa camisa verde de tela brillante. Al fondo, física y metafóricamente, queda la cocina donde empezaron sus primeras cenas. Ella con su copa de vino, él con su botella de cerveza. Cada uno manteniendo su esencia, pero en acompañamiento mutuo.

Un último giro en el recurso a este atrezo lo generará la aparición del nieto de Addie, un niño pequeño del que temporalmente deben ocupase. Y, como amar es cuidar, ambos cambian sus bebidas de cena por la limonada que le gusta al niño. Porque amar es cuidar.

Vemos que esa misma evolución continúa con su vestuario. Antes ya habíamos visto el paso de sus camisas de franela y cuadros a otra algo menos informal. También a ella, más arreglada en su peinado y con colores más vivos. La diseñadora Wendy Chuck acierta al no transformar a sus personajes, sino al reafirmarlos. No hay “antes y después”, hay coherencia. Y precisamente por eso, cuando Addie y Louis pasean por la ciudad cogidos del brazo, vestidos como lo harían para ir al médico o a la panadería, uno siente que está viendo algo raro y valioso: una pareja que se gusta sin necesidad de disfrazarse.

Para evidenciar un paso más en la evolución de su relación a través de la puesta en escena se recurre tanto al decorado como al vestuario. Deciden sacar sus cenas del ámbito doméstico y alojarse en un lujoso hotel de preciosa ambientación. Quizá de ahí la expresión de “estar saliendo con alguien”. Para ello se eligió como localización de rodaje el histórico Brown Palace Hotel de Denver, un lugar que aporta un ambiente clásico y romántico al encuentro.

En la emotiva secuencia en que bailan juntos, el vestuario desempeña un papel crucial en la narrativa. Jane Fonda luce un vestido elegante y sobrio que refleja su deseo de revivir momentos de intimidad y conexión emocional. El diseño del vestido, de líneas sencillas y colores suaves, resalta la elegancia madura del personaje y su apertura a nuevas experiencias. Robert Redford viste un atuendo más formal de lo habitual, con una camisa de vestir y chaqueta, simbolizando su disposición a salir de la rutina y compartir un momento especial con Addie.

La elección del vestuario y el entorno contribuyen a crear una atmósfera de nostalgia y esperanza, subrayando la temática central de la película sobre segundas oportunidades en la vida y el amor.

Y aprovechando que Jouis y Addie nos dan la espalda y se marchan juntos, termino este recorrido con Puñales por la espalda (Rian Johnson, 2019). Si algunos crímenes se resuelven con pistas, en otros es con jerséis. En esta película el misterio no se desarrolla solo a través de la intriga, los giros de guion y las revelaciones familiares: también se insinúa en cada prenda. El vestuario no es solo un complemento, sino una herramienta para leer lo que los personajes no dicen. Y Jenny Eagan, diseñadora de vestuario con un agudo sentido narrativo, construye una galería de sospechosos tan estilísticamente sofisticada como emocionalmente cuestionable.

Eagan utiliza la moda contemporánea con guiños retro, creando un estilo que parece clásico, pero siempre tiene una pequeña trampa. La estética global es la de un catálogo otoñal de marca de lujo: gabardinas, capas de lana, bufandas envolventes, chaquetas estructuradas, todo dispuesto como si los personajes estuvieran preparados para una herencia… y para la guerra.

El personaje más icónico del film en términos de vestuario es, sin duda, Ransom Drysdale, interpretado por Chris Evans. Su famoso jersey de ochos en crema (ligeramente oversize, cuello redondo, rematado con un descuido que parece casual pero está meticulosamente diseñado) se convirtió en fenómeno cultural y símbolo del “chico bien” con fondo turbio. Ese suéter, heredero directo de los catálogos de Ralph Lauren, representa la combinación perfecta de privilegio y cinismo. Porque Ransom no viste así para gustar, sino para recordar a todos que puede permitirse no esforzarse.

Frente a él está Marta Cabrera (Ana de Armas), la enfermera del patriarca. Su vestuario es sencillo, funcional, sin pretensiones: vaqueros, camisas de cuadros, chaquetas baratas. Y sin embargo, su look es coherente, cuidado, cálido. Representa lo opuesto al resto de la familia Thrombey: una presencia sin artificio. Eagan la viste para no destacar, y por eso, en un mar de ropa cara, es la única que resulta honesta. Su abrigo con capucha se convierte en su seña de identidad: más caperucita que heroína, pero con una brújula moral que ninguna bufanda de cachemir puede reemplazar.

El resto de la familia se define por sus elecciones estéticas. Linda Drysdale (Jamie Lee Curtis), empresaria fría y segura de sí misma, aparece siempre con conjuntos monocromáticos, trajes de corte masculino y colores intensos como fucsia, rojo sangre o magenta. No hay suavidad en su ropa, solo poder.

Joni (Toni Collette), gurú del bienestar de bolsillo, combina capas de tejidos fluidos, estampados new age, gafas gigantes y turbantes con flecos. Es una parodia maravillosa de la espiritualidad de boutique.

Walt (Michael Shannon), por su parte, se aferra a un clasicismo casi rancio: abrigos de lana, jerséis de cuello alto, pantalones bien planchados. Cada uno se viste según la narrativa que ha construido sobre sí mismo.

Igualmente, el detective Benoit Blanc (Daniel Craig) está cuidadosamente vestido: traje gris de tres piezas, corbata de nudo simple, pañuelo en el bolsillo. Su aspecto podría recordar a un estilizado Poirot de Agatha Christie, pero sin la afectación. Blanc se viste como si fuera a una cena de gala en un club de campo… aunque se esté colando en la cocina.

Eagan logra un equilibrio muy fino: hace que cada personaje vista como si creyera que su ropa no importa, cuando en realidad revela todo. La riqueza, el miedo, el resentimiento, la culpa: todo está ahí, en las mangas, en los botones, en el peso de una bufanda. Y en un contexto donde todos ocultan algo, la ropa se convierte en testigo involuntario.

Puñales por la espalda demuestra que el buen vestuario no necesita brillar para ser inolvidable. Solo necesita estar en el lugar adecuado, con la tela adecuada y el grado justo de sospecha. Porque en este crimen, todos tienen algo que esconder. Y Jenny Eagan lo deja entrever.

………………….

Epílogo

En estas últimas tres décadas la elegancia se ha vuelto quizás más irónica, más contradictoria. La hemos visto vestida de boda y de entierro, de hotel de lujo y de isla griega, de aeropuerto británico y de cena envenenada. Lo elegante ya no ha sido solo lo bien cortado, sino lo bien traído, como cuando las almas se encuentran en la noche. Y eso, en tiempos de selfies y corrección política, no es poca cosa.

Así llego al final de este recorrido por la elegancia en el cine, con los pies algo cansados y los ojos disfrutados. Han sido nueve décadas de trajes que no eran solo trajes, de vestidos que decían más que los guiones. En realidad, como siempre. Es el cine, que no pasa de moda.

Replica a Santiago Maestro Cano Cancelar la respuesta